認知症の薬の効果です。

副作用についてはこれまで書きました。

話が複雑になるので、副作用に関連する話はなるべく書きません。

さて保険収載されている認知症の薬について。

ネットとか新聞を見るとこんな話に出くわします。

認知症の薬って

- 1)そもそも効果なんてない

- 2)気休めにしかすぎない

- 3)飲めば興奮する

- 4)効果があったとしても半年から1年だけ

- 5)介護負担が減る(あるいはちっとも減らない)

- 6)施設入所までの期間が延びる(あるいはちっとも延びない)

- 7)BPSDを改善させる(あるいは悪化させる)

あっ。

BPSDって認知症に伴う心理と行動の症状という訳語になります。

この用語、英語も日本語もですが、受け入れがたいところが僕にはあります。

今はこの議論はしません。

もとい。

認知症の薬は日本では保険収載された薬です。

規則に基づいた臨床試験という厳しい審査を経ているはずなのに。

新聞や雑誌、ネットでこんな散々な文章を見る。

ふと思うんです。

日本も含めて世界各国の管理当局がそんな薬を公式に医薬品として承認するのかなあ。

医薬品を通じて多額の金が流れる。

誰かによる大いなる陰謀があるのでしょうか。

興奮する、介護負担が減らない、入所期間が延びないなどという理由の下で不要とされてしまう。

そういう視点もあるようですね。

保険収載薬。

メディアを賑わすサプリや脳トレ、運動とは違うはずなのに。

認知症の予防あるいは発症を遅らせるあるいは進行を遅くするようなサプリ、運動、脳トレ。

そんなもん今のところない。

新聞やテレビではあるかのように演出されるけれど。

厳しい臨床試験の結果のような、信頼できるレベルでのエビデンス(証拠)はない。

おっと先ごろ公表された「認知症施策推進大綱」。

「予防」という文字が多いなあ。

16回出ている介護予防という言い方を含めて、「予防」はなんと336回使われています。

おー、予防信仰篤い。

「生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ」という意味での予防もある。

一方「「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味である。」という定義まで丁寧に書いてある。

中程には、「認知症予防のための活動の進め方に関する手引きを作成する。」などと大胆なことも書かれている。

「認知症の発症遅延や発症リスク低減(一次予防)、早期発見・早期対応(二次予防)とともに、重症化予防、機能維持、BPSDの予防・対応(三次予防)も重要である。」ともある。

医学生であれば必須の公衆衛生学での予防の概念ですね。

糖尿病とかメタボとか心臓病とか人口単位ではうまくいったと思われている概念です。

僕は認知症の場合に、その考え方は流用できないと思っています。

実質上、どうも予防の定義をここで分散したようです。

何か後ろめたさがあるのかなあ。

つい意地悪く思ってしまう僕がいます。

でも読み進めると「現時点では、認知症予防に関するエビデンスは未だ不十分であること」とも書いてある。

えーーっ。

何のこっちゃわからんのです。

こーゆーの。

認知症予防。

あるの?ないの?

ないよ、とこの大綱では言っている。

その証拠に「予防法の確立に向けたデータの蓄積のため、国内外の認知症予防に関する論文等を収集し、」と書いてある。

根拠がないから、これから論文を集めるらしい。

いやあ論文集める前に、研究やれよ、と言いたい。

だってそもそも万人が信頼できるような論文ないんだから。

研究、僕たくさん見てきました。

信頼に足るものは何一つない。

僕が認知症になった時にやりたいものが皆無。

僕がやりたくないものを人に勧める気にはならない。

すみません、いちゃもんつけるつもりではないんです。

「予防」と自分で書いたもんで。つい。

もとい。

何れにせよ、世間では、認知症の薬。

この扱い。

本当にそうなら前回まで書き続けたように副作用がある分だけ、効果のないサプリや脳トレや運動以下のものになり下がります。

一方、糖尿病の薬とかガンの薬とか血圧の薬はこんな論争を引き起こさない。

効かないのに何かの陰謀で当局が承認した、などとも言われない。

どうしちゃったんだろう。

僕はこの薬をよく処方します。

僕以外の医者もよく出しますね。

副作用はある上に効かないと語る医師はこういう薬を処方することはないでしょう。

処方そのものが悪ですから。

さて僕オリジナル的な話は、ここでもしません。

こんな情報が錯綜する中で、さらに僕自身が何かを思いついたところで誰からも相手にしないでしょうし。

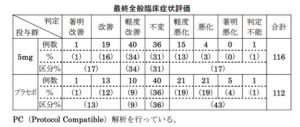

副作用での話と同様、先人たちの努力、薬を承認する際の国のルールだけを信じ、それを根拠に「効果」について考えます。

僕としては、認知症になってからの希望の一部にも認知症の薬って、なると思っています。

その理由や考え方をご紹介します。

認知症になって薬を飲むのか、飲まないのか。

いつかきっと(あるいはもうすでに)自分で判断を下さなければなりません。

その時の一助になることを願って。

ご予約はお電話で

東京都三鷹市で認知症を専門に診ています。予約制でMRI・記憶などの検査は当日実施!あなたの認知症を早く見つければこれからの生活もつくれます。一緒に考えましょう。