危険な暑さが続く中、第31回の認知症当事者勉強会が三鷹で開催されました。参加者は70名を超え、日本の各地から多くの方が集まりました。前回に引き続きピアサポート。今回はピアサポートやピアサポーターを支える存在に注目しました。

第31回 勉強会のテーマ「診断後支援としてのピアサポート」

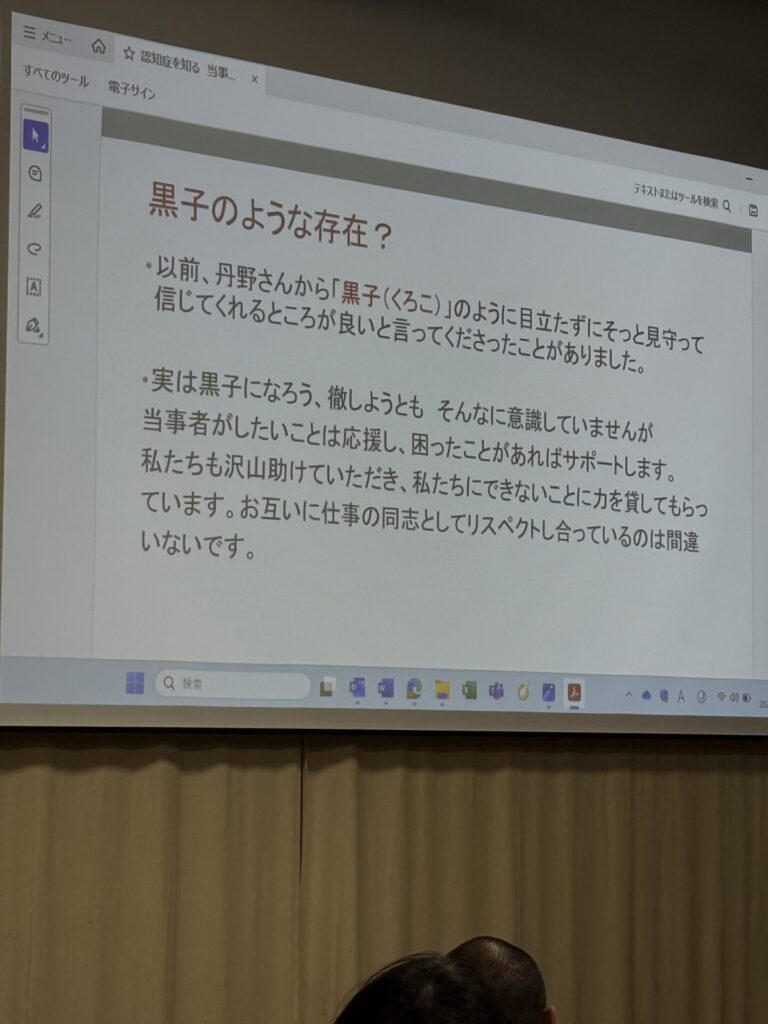

~「黒子」の役割~

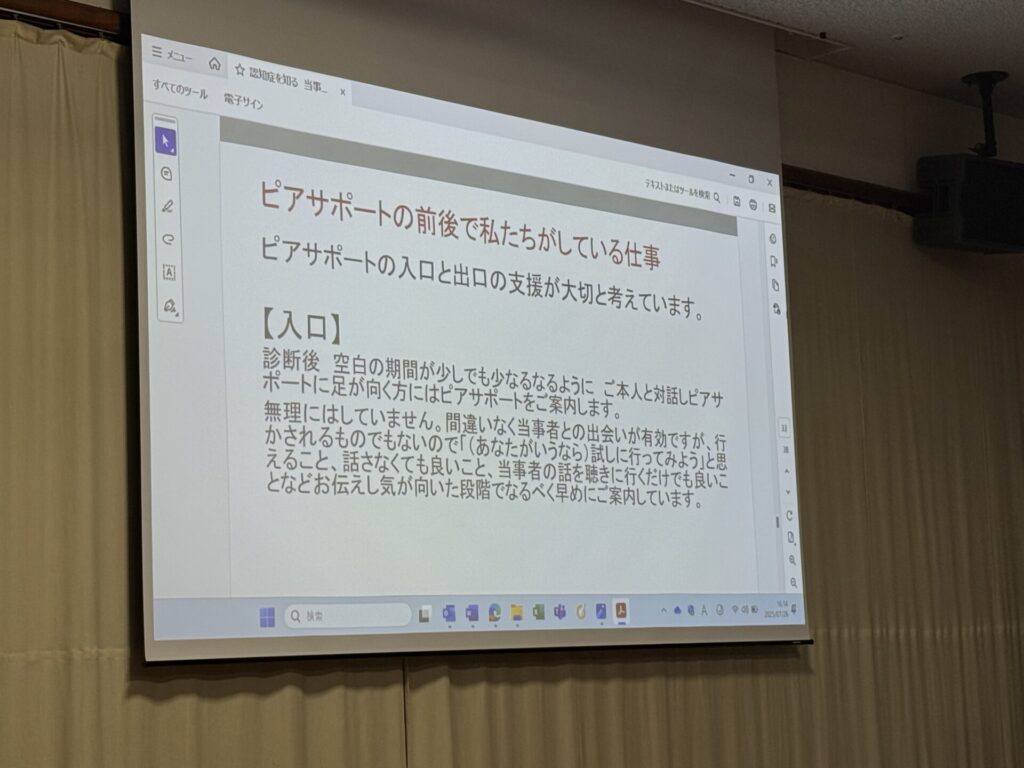

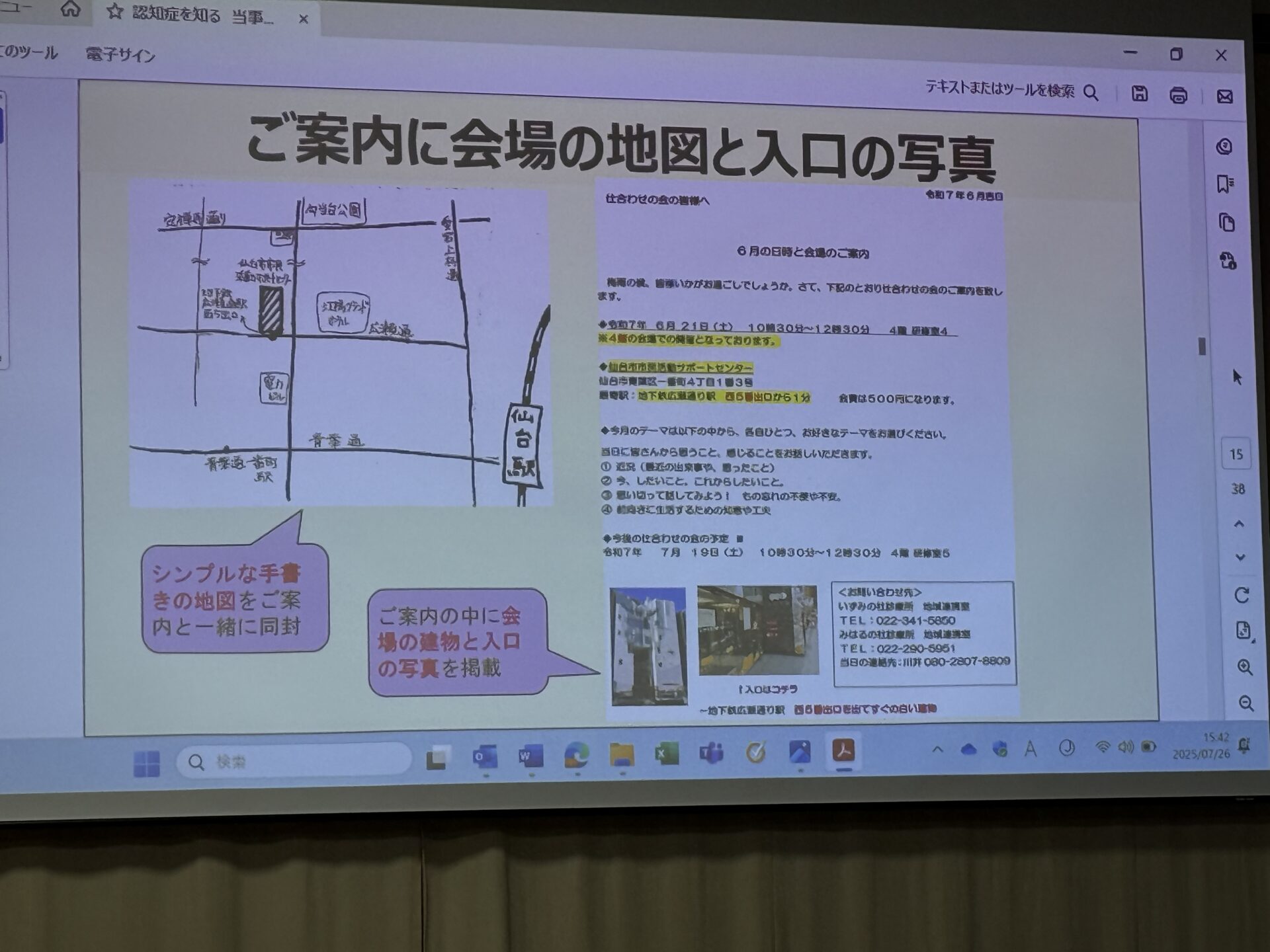

第31回のテーマは、前回に引き続き「診断後支援としてのピアサポート」。今回は、それを支える「黒子」の役割について考えました。仙台のいずみの杜診療所では、診断された人がすぐにピアサポートにつながる仕組みを整えています。始めたのは丹野智文さん。ですが、今では何人もの当事者がピアサポーターとしての役割を担っています。また、「仕合わせの会」「おれんじドア」「働くDAY」「リカバリーカレッジ」など、当事者が参加する様々な場が生まれています。その中から何人もの人が人前で講演を行うようになっています。そのような動きがなぜ起きたのか?秘訣は何か?鍵になるのは、「黒子」の働きだといいます。

いずみの杜診療所・RBA地域連携室室長の川井丈弘さんのお話を聞き、みんなで考えました。

話題提供者:川井丈弘さん紹介

いずみの杜診療所・RBA地域連携室 室長

若年性認知症支援コーディネーター

以下は清山会医療福祉グループのホームページの記事です。

https://www.izuminomori.jp/shinsai_list/%E5%B7%9D%E4%BA%95%E4%B8%88%E5%BC%98/

川井さんのお話は参加者の皆さんの心に響いていると感じました。支援をどのように行うのではなく、少し離れたところにいて、さりげなく何をするかと同時にさりげなく何をしないのかをスタッフ同士で考える、と話されました。今回のテーマの中で、自分たちの仕事を「黒子」として紹介されましたが、果たして黒子でいいのか?という問いを考え続けていたと話されました。「黒子」という言葉が一人歩きした時に、危険な方向に(例えば黒幕のように裏で支配してしまう支援に)向かってしまう危うさを述べられました。

たくさんのスライドで活動を紹介されました

話題提供後グループごとの話し合い

今の話聞いてどんな感想ありますか?とファシリテーターの質問に、止まらない止まらない!!新しい課題も見えてきました。

仙台で行っているピアサポートも、完全な形ではなく、うまくいかない時もあると話されながらも、自分たちではできないことを当事者の方々に担っていただけること、仙台市のみならず宮城県全体にもピアサポートができる環境を整えてくれた行政の方々への感謝を述べられました。また、仙台で行っていることと同じことをそのままやっていくのではなく、その地域にあったやり方があるのではないかと、私たちに勇気を与えてくれました。最後に行政の方からも、今までは、一律に型を作ることを優先することが多かったが、それぞれの地域にあった方法を応援できるシステムを社会に生み出すことの大切さが語られました。

丹野智文さん紹介

宮城県仙台市在住の丹野さんは、39歳の若さでアルツハイマー型認知症と診断されました。その当時、自動車販売会社で営業マンをしていましたが、商談したばかりの顧客の顔や名前を思い出せないことがありました。当時はネットや本などで探しても、前向きに生きていくための良い情報もなく、小さな子どもたちや妻を思うと毎日泣く日々があったそうです。

ピアサポートでは、「診断されてから12年経っているけど今も元気です」と言って笑顔で始まります。丹野さんの活動は「目の前の認知症の人を笑顔にしたい」という思いから生まれています。

仙台のいずみの杜診療所の山崎英樹先生が「素のままで、話すことができれば、人は自ら輝き出す」と述べられました。もしかしたらこれがピアサポートなのかもしれない。このことを信じられれば、真の黒子になることができるのかな?ピアサポーターは実は「心の黒子」なのかもしれない。仙台でピアサポーターが次々生まれるのは「丹野智文さんのような当事者のトップになりたい」のではなく丹野さんの黒子の部分に共感しているからかな。そんなことをふと考えました。

初診のご予約

直接お電話いただくか、WEB予約フォームをご利用ください。